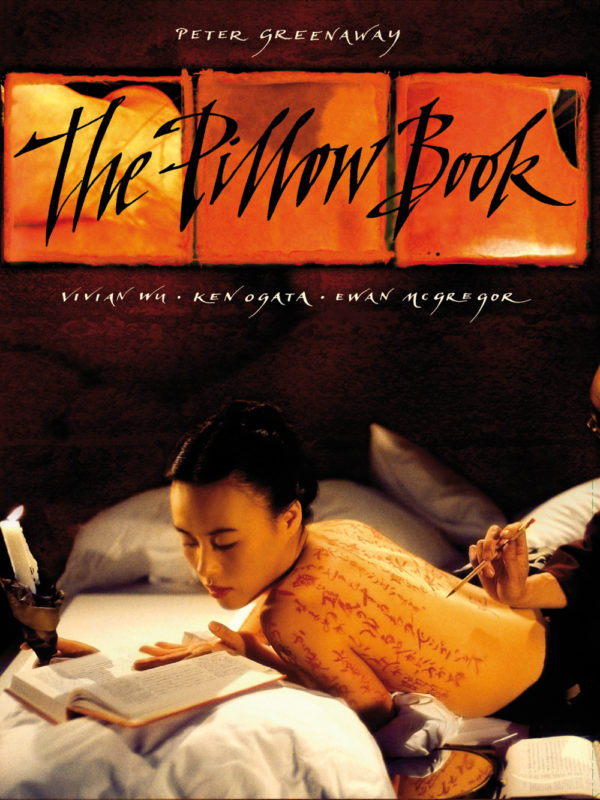

THE PILLOW BOOK vendredi 11 mai 20h30 au foyer de Juzet

The Pillow Book (1996) s’inspire du Journal intime de Sei Shônagon, une dame d’honneur de la cour impériale dans le Japon du XIe siècle, dont le sujet est la recherche du plaisir. Pour l’héroïne du film, la belle Nagiko, le corps de ses amants est le papier sur lequel elle trace de sensuels calligrammes. Désirable, mystérieux, apaisant et destructeur, le corps, dans ce film, ne cesse d’être envoûtant et nous entrons ainsi dans un fascinant empire de signes. Comme autant de « fragments d’un discours amoureux », chaque séquence semble un éclat : jeu de cadres à l’intérieur de l’écran, où se déroulent plusieurs actions simultanées, jeu de symétrie, où le noir et blanc et la couleur se répondent, où les époques se confondent, jeu de correspondances où chaque détail conduit à des associations d’idées, à des rimes visuelles et sonores. Les films de Peter Greenaway sont des jeux, en forme de labyrinthes dont il s’amuse; mais qui aurait cru qu’il nous offrirait un jour un film aussi sensuel ? On imagine le goût de l’encre, la douceur de la peau, on ressent l’harmonie des images et des sons et la clé se trouve dans les derniers mots de ce beau poème visuel : « Ecrire sur l’amour. Et le trouver»

Tout commence lorsque le père de Nagiko entreprend de fêter l’anniversaire de sa fillette d’une étrange façon : à l’aide d’un pinceau, il inscrit sur le visage et le corps de la fillette les idéogrammes d’une courte fable. Dès lors, le rituel a lieu chaque année. Devenue adulte, Nagiko n’a plus qu’un désir : trouver un amant qui, pour la combler, saura écrire sur son corps. Elle est une page vierge. Quel calligraphe sera digne d’être son amant ?

La quête de Nagiko, comme le cinéma de Greenaway, est obsessionnelle. Impérieuse. Lorsque Nagiko admet qu’elle ne peut trouver celui qui saura « la traiter comme un livre »,elle inverse les données :« Désormais, je serai le pinceau et plus seulement le papier. »Voilà une extravagante aventure comme, seul, Peter Greenaway pouvait l’imaginer. Cet Anglais érudit et sophistiqué cherche la surenchère à chaque nouveau film. Il fascine les uns par son maniérisme glacé et ses films encyclopédies, truffés de références. Il exaspère autant les autres, et pour les mêmes raisons. Pourtant, après Prospero’s Book set The Baby of Mâcon qui ressemblaient à des impasses obscures, The Pillow Book est une bonne surprise.

On connaissait le goût immodéré de Greenaway pour les traquenards intellectuels (Meurtre dans un jardin anglais), les inventaires extravagants (Drowning by numbers) et les compositions métaphoriques et morbides (Z.O.O.). Il n’a en rien renoncé à provoquer. Mais, cette fois, en s’inspirant du journal intime de Sei Shônagon, une dame d’honneur de la cour impériale dans le Japon du XIe siècle, il fait harmonieusement converger ses obsessions vers un point : la recherche du plaisir.

Pour son héroïne, la belle Nagiko, qui travaille comme mannequin, la vie se résume au corps des hommes. La peau de ses amants devient le papier sur lequel elle envoie ses messages. Livre vivant, le corps, dans ses mouvements, libère sa propre poésie. Mais il se révèle aussi, à l’occasion, une arme redoutable. C’est par le biais du corps de celui qu’elle aime que Nagiko va accomplir une terrible vengeance…

Tour à tour désirable, mystérieux, apaisant et destructeur, le corps, dans ce film, ne cesse d’être envoûtant. Car Greenaway filme au pied de la lettre ses métaphores. Le grain de la peau, sa perméabilité à l’encre peuvent modifier, infléchir l’histoire. Ou plutôt : les histoires. Celle inscrite à même la chair des personnages et celle que le cinéaste inscrit sur l’écran à coups d’images aussi minutieusement composées que des calligrammes.

Nous entrons dans un fascinant empire de signes. Les tonalités pourpres et or (la photographie de Sacha Vierny est, comme toujours, somptueuse) créent un univers quasi onirique, précieux et rare, dont la magnificence est brutalement mise en parallèle avec le quotidien de la rue survoltée de Hong Kong où se déroule l’essentiel de l’action.

Comme autant de «fragments d’un discours amoureux », chaque séquence semble un éclat. Greenaway décompose. Oppose les images vidéo « clipées » et les « tableaux » raffinés inspirés de grands peintres (Georges de La Tour). Jeu de cadres à l’intérieur de l’écran, où se déroulent plusieurs actions simultanées. Jeu de symétrie, où le noir et blanc et la couleur se répondent, où les époques se confondent dans la répétition des mêmes actes. Jeu de correspondances où chaque détail conduit à des associations d’idées, à des rimes visuelles et sonores…

Tous les films de Peter Greenaway sont ainsi : des jeux, en forme de labyrinthes. Il faut aimer s’y perdre pour trouver une sortie. Il faut avoir le goût des combinaisons sophistiquées. Greenaway s’en amuse. Dans The Pillow Book, il est question de treize livres. En fait : douze plus un, le dernier étant celui de la Mort. Chacun correspondant à un amant, le sixième, livre charnière, est celui de Jérôme… prénom en six lettres. Jérôme, c’est l’étonnant Ewan McGregor, la révélation de Trainspotting, ici méconnaissable en traducteur bisexuel.

Qui aurait cru que Peter Greenaway nous offrirait un jour un film sensuel ? On croit sentir le goût de l’encre qui coule de la bouche de Jérôme. On ressent la douceur des peaux nues, l’harmonie des calligraphies et des sons. Tout à son goût du classement, Greenaway recense ici, et c’est nouveau, des « choses qu’on ne regrette pas »et d’autres « qui font battre le coeur »… La clé se trouve dans les derniers mots de ce film, conçu comme un long poème visuel : « Ecrire sur l’amour. Et le trouver. »

Philippe Piazzo, TELERAMA

Toute l’histoire de Nagiko naît de trois moments de son enfance qui l’ont marquée à vie, et dont les souvenirs animent le film comme le sang un corps humain : les signes sacrés que son père, grand calligraphe japonais, avait l’habitude de tracer sur son visage et son cou le jour de son anniversaire ; la lecture que sa mère lui faisait avant d’aller au lit, celle des Notes de Chevetde Sei Shonâgon, une dame de cour du 10ème siècle ; la relation homosexuelle surprise un soir, entre deux cloisons de papier, entre son père et l’éditeur de celui-ci. Et quand, après un mariage malheureux à cause d’un mari qui se moque des signes rituels à tracer sur le front de sa femme le jour de son anniversaire, Nagiko s’enfuit, c’est pour trouver quelque part l’amant idéal, à la fois amant et calligraphe, et sachant manier aussi bien les instruments de ces deux plaisirs.

D’abord, elle emploie des calligraphes qui écrivent sur son corps. Mais les bons calligraphes, vieux ou trop artistes, sont mauvais amants, et les bons amants, mauvais calligraphes. C’est quand elle rencontre un jour un européen polyglotte, Jérôme, pour se plier à sa fantaisie, et qu’il couvre son corps de lettres qui ne valent pas plus pour elle que n’importe quel gribouillage, qu’elle change de rôle. Désormais, c’est elle qui maniera le pinceau et écrira sur le corps des hommes dont la peau a le grain aussi fin que du papier. Elle revient vers Jérôme, qui se trouve être l’amant de l’éditeur, ce qui permet la publication d’une série de Treize livres, ou de treize corps-livres, qui commencent avec Le Livre de l’innocenceet se finit sur Le Livre de la Mort, avec pour seul et unique infléchissement de la tendance, le Livre Neuf, Le Livre de l’Amant.

« On my sixth birthday, I bound I would keep a dairy »

Le film est conduit par la voix off de Nagiko, qui sur le modèle de Sei Shonâgon, nous donne ses propresNotes de Chevet. Voix basse, froide, et surtout directive : toute l’histoire peut être vue comme la vengeance de Nagiko contre l’éditeur de son père. L’héroïne en quête devient peu à peu l’orchestrateur de la quête, à partir du moment où sa recherche devient une entreprise obsessionnelle. Si elle séduit Jérôme, avant le plaisir qu’ils se donnent et avant que l’homme qu’est Jérôme ait pris plus d’importance que la peau dont il est fait, c’est parce qu’il est le moyen pour elle d’atteindre l’éditeur. Voix directive d’autant plus terrifiante que le personnage lui-même s’efface peu à peu : plus l’histoire devient cruelle ou dangereuse, plus les intentions sont inexpliquées et plus Nagiko disparaît comme personnage à qui l’on peut faire confiance. Elle disparaît, ou alors, elle réussit si bien à mener son histoire, qu’elle devient, en quelque sorte, l’œil présent partout de la caméra.

De la maitrise des évènements prévus par Nagiko, vient le parti-pris esthétique d’une structure contrôlée par le chiffre : si l’on suit chronologiquement sa vie, on part du serment (« on my sixth birthday I bound I would keep a dairy »), qui entraîne la rédaction de listes imitées de celles de Sei Shonâgon (« the list of things that make the heart beat faster »), qui entraîne à son tour l’association du plaisir de l’amour et de celui de la calligraphie et la réalisation des Treize Livres, avec, pour rompre arithmétiquement la ligne, deux incendies marquant deux crises de l’histoire (le départ de Nagiko et la mort de Jérôme). Une structure extrêmement rationnelle donc, mais parce qu’elle découle de désirs plus ou moins dissimulés.

« Quand Dieu modela dans la glaise le premier être humain, il y traça les yeux, les lèvres et le sexe. Si Dieu était satisfait de sa création, il donnait la vie à la figurine d’argile peinte en la signant de son nom »

Un tel refus de ligne unique et de clarté, et le sentiment de malaise qui gagne le spectateur égaré dans le labyrinthe des corps écrits, encourage la défense d’un cinéma artificiel, non réaliste (contrairement à Ken Loach à la même époque), et est la touche baroque de l’ensemble géométrique construit par Greeneway. Celui-ci, à l’origine, a une formation de peintre, et le caractère expérimental de ses films est influencé par les plasticiens britanniques des années 50 – 60, comme l’Independent Group. Greeneway apprécie particulièrement, par exemple, les œuvres de Paolozzi qui intègrent à leurs propres systèmes référentiels des images préexistantes, ou la peinture de Kitaj qui combine « les textes, les références, une mythologie personnelle et une mythologie publique, le sexe et la politique », tout en faisant sentir « une vraie jubilation »*. The Pillow Bookà son tour offre une composition feuilletée de l’écran : superposition d’images selon le principe de Triple Ecran formulé par Abel Gance en 1927, saturation de l’écran autant par des images visuelles que des signes écrits, multiplication des couleurs (on passe du noir et blanc à la couleur, voire aux deux en même temps ; les couleurs principales, le noir, le blanc, le rouge et l’or, sont celles de la calligraphie) et des sons, composition contrastée, par exemple entre les scènes d’intérieur, sombres et picturales, et les rues livides et agitées de Tokyo. Cela permet l’ouverture simultanée de plusieurs espace-temps et l’extériorisation de visions intérieures (le début du film est en cela exemplaire : grâce à un montage contrasté, on a en même temps les scènes de souvenirs, la reconstitution fantasmée de Sei Shonâgon, l’illustration de son manuscrit, et la vie réelle de Nagiko, employée à Tokyo comme mannequin). Ce« cinéma de poésie », tel que le conçoit Cocteau par exemple, a l’ambition totale d’un opéra – de l’opéra chinois, rythmée par des coups de gong – et ordonne un univers surchargé aussi bien esthétiquement que symboliquement, travaillé avec autant de soin que Nagiko n’en met à composer son œuvre, et prêt à accueillir, de manière ludique, les desseins grandioses et horrifiants de son héroïne.

« Use my body like the page of a book, of your book »

« Je suis certaine qu’il existe deux choses dans la vie sur lesquelles on peut compter : les délices de la chair et les délices de la littérature ». De cette pensée énoncée il y a dix siècles de cela par Sei Shonâgon, découle à la fois la recherche, toute esthétique et qui a lieu au plan réel du film, d’une homologie entre l’espace de l’écrit et l’espace de l’image, et la recherche, cette fois au plan fictionnel, d’un plaisir identique procuré par le pinceau et le sexe masculin. Car l’obsession de Nagiko est bien de jouir du moment même où sont tracés les idéogrammes : chair et littérature se rejoigne dans le délice au moment où l’on écrit. Il faut rester au sens propre : l’écriture est écriture et non résultat et de fait, on ne sait jamais ce qui est écrit dans les livres de Nagiko, mais seulement leur matière et leurs titres, la qualité du « papier », donc de la peau humaine, étant le critère principal.

Dès lors, si les corps des personnages sont instrumentalisés et mis à l’épreuve par la saturation des symboles qui les recouvrent, ils sont en même temps divinisés d’une manière qui transgresse les limites associant le corps intact à la vie et le corps dépecé à la mort : le corps matériel, où se rejoignent le pictural et le littéraire, est là avant d’être vivant ou mort. La nudité, l’amour et la calligraphie se lient au point de brouiller les distinctions féminin/masculin, actif/passif, maître/esclave, brouiller les sexes pour donner celui d’un ange – ce que chante le morceau central du film, Blondede Guesch Patti, dont les paroles défilent à l’écran. Car, si l’impulsion première de Nagiko est de venger son père, c’est l’amour qui la pousse en un second temps à mener son œuvre jusqu’au bout.

* d’après Etudes cinématographiques – la singularisation par la pluralité : le style filmique de Peter Greeneway – Franck Curot – lettres modernes minard, 20000

Coline, CINE-CLUB / ENS